Gibt es eine Klimakrise? |

1. It's real.

2. It's us.

3. It's bad.

4. Experts agree.

5. There's hope.

Fünf klare Aussagen zur Klimakrise von Anthony Leiserowitz, Uni Yale. Übersetzt ins Deutsche:

1. Sie ist da.

2. Von uns verursacht.

3. Die Situation ist schlecht.

4. Die Experten sind sich einig.

5. Es gibt Hoffnung.

Was ist passiert?

Wir haben unsere Erde nicht verstanden! Es wurden große Fehler gemacht. Nehmen wir den Torf (Abb. 3) im Großen Moor als Beispiel. Er wurde massiv abgebaut, da es zu einer Energiekrise kam. Es gab kein Holz mehr, aber die Menschen brauchten das Holz. Zum Bauen, für Werkzeuge, zum Heizen, Kochen und Räuchern, als Stützen für Bergbaustollen, zum Schmelzen von Erzen, zum Sieden von Salz, zum Bau von Schiffen und zu vielem mehr.

Es darf nur so viel Holz entnommen werden, wie nachwächst!

Der Oberberghauptmann von Carlowitz (Abb. 4) reiste durch Europa und erkannte, dass die Holzkrise überall war. Überall gab es Kahlschlag und Raubbau. Carlowitz deckte das Fehlverhalten auf. Er forderte, respektvoll und „pfleglich“ mit der Natur und ihren Rohstoffen umzugehen. Bereits 1713 beschrieb er diesen Grundsatz der Nachhaltigkeit (Abb. 5).

Auf den Torf angewandt, hätte dieser Grundsatz bedeutet: Wir hätten nur einen Millimeter pro Jahr an Torf entnehmen dürfen. Wir Menschen aber nahmen alles! Mit dem Rohstoff Torf wurde geheizt. Um noch mehr abzubauen wurde das Moor entwässert, auch für die Landwirtschaft. Ein Fehler? Machten wir die Rechnung ohne den Wirt? Wir wussten noch nichts über die Freisetzung des Kohlenstoffs als Kohlendioxid (CO2). Das Gas entsteht bei der Verbrennung von Holz und Torf. Nebenbei erfüllt es für das Leben auf der Erde eine wichtige Aufgabe: Es bildet mit anderen Gasen die dünne, aber überlebensnotwendige „Schutzschicht“ in der Atmosphäre, die uns vor der Kälte des Weltraums schützt.

Die Atmosphäre als "Schutzschicht".

Ohne diese Schutzschicht hätten wir eine Durchschnittstemperatur von -18 °C. Menschen könnten auf der Erde nicht überleben. Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Lachgas (N2O) und weitere Gase werden aufgrund ihres Effektes in der Atmosphäre als Treibhausgase (THG) bezeichnet. Sie bilden diesen wärmenden Mantel (Abb. 6), der die weltweite Temperatur momentan auf für uns angenehme 15 °C anhebt. Gemessen wird dabei der Durchschnitt auf der gesamten Erde, über das ganze Jahr verteilt.

Aber was ist nun falsch daran, diese „Schutzschicht“ zu verstärken, den Mantel also weiter zu füttern? Der Kohlenstoff, aus dem alle Lebewesen auf der Erde bestehen, bewegt sich in einem natürlichen Kreislauf. Wird zum Beispiel ein Baum verbrannt, geht die Menge CO2, die der Baum im Laufe seines Lebens aufgenommen hat, zurück in die Atmosphäre und kann von neu gepflanzten Bäumen aufgenommen werden. Es gibt aber auch so genannte Kohlenstoffsenken, in denen der Kohlenstoff aus dem Kreislauf und so auch aus der Atmosphäre für einen längeren Zeitraum entnommen wird. Würden wir den Baum zum Beispiel nicht verfeuern, sondern zum Bauen verwenden, hätten wir dem Kohlenstoffkreislauf für eine gewisse Zeit CO2 entzogen.

Abb. 7 zeigt den Kohlenstoffkreislauf. Die schwarzen Zahlen zeigen an, wie viele Milliarden (Giga-) Tonnen Kohlenstoff (Gt C) in den Kohlenstoffspeichern vorhanden sind. Die violetten Zahlen geben an, wie viel Kohlenstoff zwischen den einzelnen Speichern pro Jahr ausgetauscht wird (Stand: ca. 2006).

Abb.6: Der so genannte Treibhauseffekt - ein Teil der Sonnenstrahlung wird durch die Erde und der Atmosphäre reflektiert. Die Wärmestrahlung der Erdoberfläche wird durch die Treibhausgase in alle Richtungen abgestrahlt. Es entsteht eine Erwärmung der Atmosphäre durch die Sonnenstrahlung und der reflektierten Wärmestrahlung.

Nun pflanzen wir leider nicht genug Bäume, ganz im Gegenteil: Weltweit weicht der Wald landwirtschaftlichen Flächen und wir verbrennen Torf, Öl, Kohle und Erdgas aus den weltweiten Kohlenstoffsenken in denen der Kohlenstoff über Jahrmillionen eingelagert wurde. Svante Arrhenius sagte bereits 1896 voraus, dass bei einer Verdoppelung der CO2-Konzentration die Temperatur um 4 bis 6 °C steigt. Er lebte in Schweden und fand das gut, sowie andere Menschen ebenso. Die Bewohner von Inseln und Küsten allerdings fürchten den Anstieg des Meeres, weil das Eis der Polkappen bei den höheren Temperaturen schmilzt. Weitere fürchten den Verlust ihrer Heimat, da kein Regen mehr fällt und Dürren die Ernte vernichten. Andere sehen sich ständigen Bränden und extremen Regenfällen ausgesetzt. Abb. 8 zeigt den letzten Brand im Großen Moor im Juli 2022 unweit des Moormuseums.

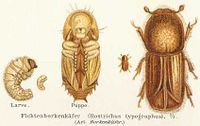

Die Prognosen zu den Folgen der Erderwärmung sind unterschiedlich. Vieles ist aber schon jetzt sichtbar und bereitet uns große Probleme. Ein Beispiel ist, dass wertvolle Fichtenbestände in den Wäldern sterben (Abb. 9). Durch wärmere Sommer vermehren sich Schadinsekten schneller. Mehrere Generationen von Käfern (Abb. 10) in einem Jahr befallen dann die Bäume. Dagegen ist die Fichte wehrlos, die eigentlich erst im Alter von 80 bis 120 Jahren geerntet wird. Bereits jetzt stellen sich die Fragen: Welche Bäume sollen in unseren Wäldern gepflanzt werden? Welche Baumarten werden in Zukunft widerstandsfähig genug sein, um mit weniger Wasser, trockener Luft und vermehrtem Insektenbefall zurecht zu kommen?

Abb. 9: Durch Borkenkäferbefall abgestorbene Fichten auf dem Brocken im Harz.

Abb. 10: Fichtenborkenkäfer (Bostrichus typographus), Larve, Puppe

Abb. 11: Fraßgänge von Borkenkäfern